こんにちは。

マシャラ旅のYuseiです。

▶︎2021/12/30

朝、滞在していた村の子どもたちと一緒に村を散策した。

私の体調はまだ回復していないのだけれど、今日はこれからケウラ岩塩鉱山に行く。

ケウラ岩塩鉱山

ケウラ岩塩鉱山はその名の通り岩塩の採掘地のことである。

パキスタンの岩塩なんて馴染みがないと思うけれど、日本で売られている「ヒマラヤ岩塩」はほぼケウラ産なのである。

あのピンク色の岩塩だ。

ケウラ岩塩鉱山の大きさは、ポーランドにある塩鉱に続いて世界で2番目に大きい。

そもそもどうしてパキスタン中部に塩鉱があるのだろうか。

それは・・・

昔、大陸はユーラシア大陸とインド亜大陸で分かれていて、二つの大陸がぶつかり合う前、ちょうど海底だった場所が現在のパキスタンだから。

ちなみにヒマラヤ山脈は、2つの大陸がぶつかり合ったときに盛り上がってできた山脈だ。

ここケウラ岩塩鉱山は、紀元前300年頃に発見されてから地元民が少しずつ採掘していた。

1849年にパキスタンがイギリスの植民地になってからは、採掘技術が格段に上がり本格的に採掘されるようになって今に至る。

見学する際は入場料がかかる。外国人料金は20ドル。パキスタンの物価からしてめちゃくちゃ高いけれど、環境維持だったり、色々お金がかかるのだろう。

ちなみに私の場合、ケウラ岩塩鉱山に知り合いがいた関係で少し安くなったのは秘密の話。

入場券を買うときにパスポート提示が必要なので必ず忘れないように!

岩塩ができる仕組み

岩塩ができる仕組みは、ひとことで言うと凝固である。

かつてそこにあった海が堰き止められて湖になり、その塩湖の水が蒸発して塩分濃度が上がる。

すると溶けきれなくなった塩が湖底に沈殿してそれが凝固される。

その繰り返しで最終的に水がなくなって長い年月が経ち塩鉱になる。

ちなみにケウラ岩塩鉱山の場合もほぼ同じだが、堰き止められた原因は大陸同士がぶつかり合ったからで、堰き止められたという言い方が正しいかは微妙である。

実際に見学して

塩鉱内の見学は徒歩かトロッコでできる。

大きな塩鉱とは言っても、足が悪くない限り徒歩で見学することをおすすめする。

せっかくならゆっくり歩いて見て回りたい。もちろん私は徒歩で見学した。

塩鉱内にはこのような大きな池のような場所がたくさんある。

採掘されてできた穴だ。そこに水が溜まって池になっている。

透明度が高くて底が見えるのかと思ったら、水面に映った天井だった。

塩分濃度が高いからか、水面は鏡のようになっていた。

これは岩塩でできたモスク。塩鉱の見学ができるエリアで一番奥にある。

ライトアップされていてすごく綺麗だった。一緒に行った日本人の親友はムスリムなので、ここでお祈りをした。

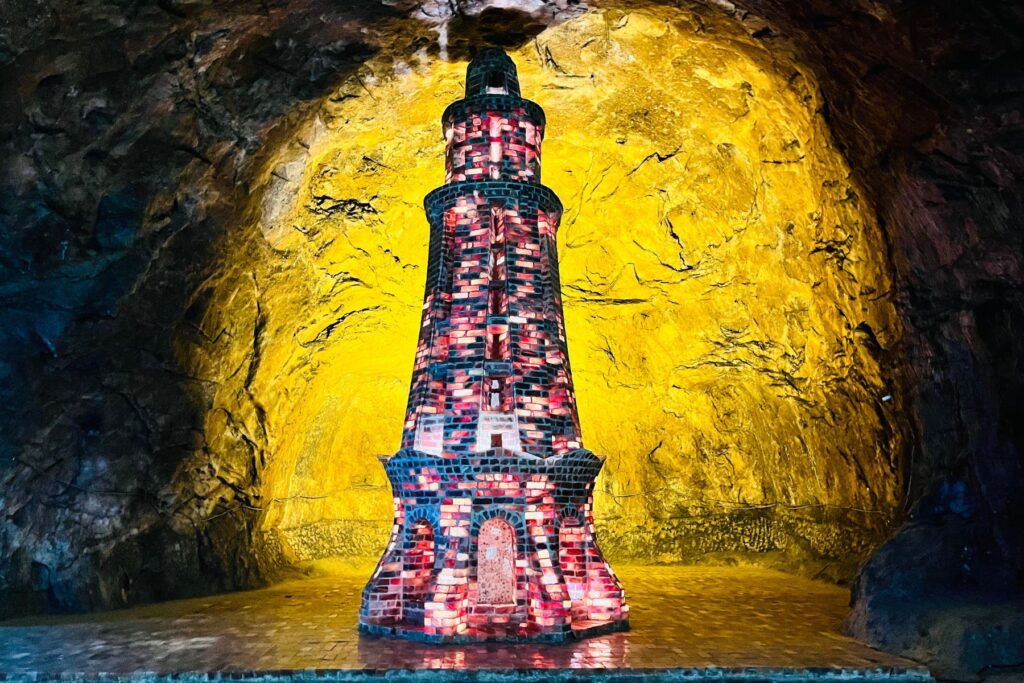

こちらは岩塩でできたミナレパキスタンの模型。

ミナレパキスタンはラホールにある記念塔のようなもの。これも岩塩でできていてライトアップされていた。

岩塩鉱山の割と奥の方に行くと、上下左右全てピンク色の岩塩でできている洞窟がある。塩に囲まれた不思議な場所だった。

本当に塩なのか舐めてみると、確かに塩っぱかった。

岩塩の見学は大体2〜3時間あれば十分。

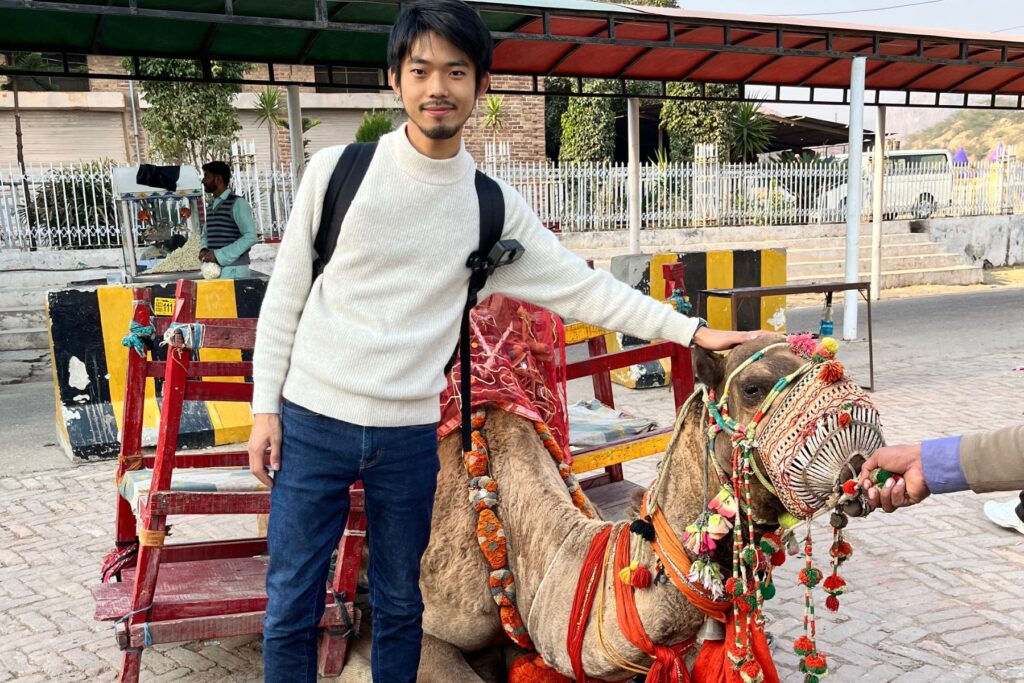

見学を終えて外に出ると、ラクダがいた。せっかくなのでラクダと記念撮影。

ここでは岩塩のお土産も買える。

食用岩塩以外にも、岩塩でできたライト、アルファベット文字、灰皿(パキスタンは喫煙率が高い)など、出来の良いお土産が多く、日本で売っている岩塩よりかなり安い。

ところで、パキスタンの宗教は90%以上がイスラムだが、ヒンドゥー教寺院がこの近くにあるらしい。

この後行ってみようと思う。

前回の村散策と今回の岩塩鉱山はYoutubeにも載せている。

Youtubeの方がより現地の様子が伝わると思うので、ぜひそちらもチェックして欲しい。

ではまた次回。

コメント